Kurze Urlaubsunterbrechung

Posts mit dem Label Erinnerungen werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Posts mit dem Label Erinnerungen werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Freitag, 6. Juni 2025

Erinnerung an das Jahr 2015 – oder eigentlich: an viel früher ...

von LePenseur

Heute vor zehn Jahren starb der Schauspieler Pierre Brice, bis jetzt noch mit seiner wohl berühmtesten Rolle, Winnetou, assoziiert. An seinem Todestag schrieb ich, damals gerade auf Urlaub, ein paar Zeilen zu seinem Gedenken:

Die Erinnerung kam einfach hoch bei der Meldung ...

Die Erinnerung an den Volksschüler, der mit seiner Familie Sommerfrische

machte, damals in den mittleren 1960ern. Irgendein kleines Kaff im

Innviertel, von wo die Oma mit dem Autobus nur ein paar Stationen fahren

mußte, um im Thermalbad Schallerbach (hieß doch so, oder?) ihren

Ischias zu lindern. Oder ihre Spondylose. Oder war das für beides ...?

Das Kind spielte währenddessen in den Wäldern und Feldern mit

Bauernbuben. Und mit der Tochter der Zimmervermieterin. Gelegentlich gab

es was Besonderes: ein richtiger Maler zeigte Bilder im Pfarrsaal. Ein

Großbauer war gestorben, und beim Requiem gab's so viel Weihrauch, daß

dem Buben aus der Stadt ganz schlecht wurde. Und gelegentlich gab's einen

Film im Dorfkino. »Sissi« und dergleichen. Naja. Oder »Das Haus in

Montevideo« mit dem Ski-Ass Toni Sailer in einer Nebenrolle — das war

schon besser ...

Einmal, nach dem Ende des Films »Winnetou III« lief der kleine Bub

heulend in den Wald, weil Winnetou tot war. Man ging ihn suchen — nein,

es war keine gefährliche Situation, wirklich nicht! Die Wäldchen in der

Umgebung waren zahm und friedlich wie die sanfte Hügellandschaft des

Innviertels überhaupt. Und man tröstete den in Tränen aufgelösten Buben,

indem man ihm versicherte, daß der Schauspieler ja in Wahrheit nicht

tot sein, der lebe und drehe sicher bald wieder seinen nächsten Film.

Der Bub war nun doppelt unglücklich: unglücklich darüber, daß Winnetou

gestorben war, und noch mehr, daß seine Familie ihn offenbar für einen

kompletten Trottel hielt! Natürlich wußte er, daß der

Schauspieler nicht tot war, sondern »bloß« die Filmfigur Winnetou! Und

damals ahnte er, daß die Erwachsenen offenbar ihre eigene Kindheit

vergessen haben. Oder sogar vergessen müssen — sonst könnten sie ihr

Leben, das ganz so ohne Erfahrung, ohne Eintauchen in eine zweite

Realität dahinging, wohl nicht aushalten. Und er beschloß, es anders zu

machen. Aber wie? Verlacht und mit billigem Pseudo-Trost abgespeist zu

werden, war nicht angenehm.

Er entschloß sich zu lesen. Das war angesehen und respektabel. Und eine

zweite Realität — mit der reichen Phantasie der jungen Jahre glänzender,

vielschichtiger und aufregender als je ein Film sein könnte. So

verdankt LePenseur — der damals jener kleine Bub war — höchstwahrscheinlich die

»Initialzündung« seiner späteren Bildungsinteressen jenem Schauspieler,

dessen Darstellung des Sterbens ihm damals (und in der Erinnerung noch

heute) die Tränen in die Augen trieb, und der heute selbst gestorben

ist:

Pierre Brice

6. Februar 1929 - 6. Juni 2015

Er ruhe in Frieden ...

Donnerstag, 29. Mai 2025

In Ascensione Domini

von LePenseur

Und noch eine Doppel-Repräsentation zum heutigen Festtag: eine herrlich naturalistisch-impressionistische Himmelfahrt als Gemälde (weiß jemand den Maler zu nennen? Bitte im Kommentarbereich. Danke!):

Und hier noch ein Musikstück, das mir, wie ich zugebe, deutlich besser gefällt als die Symphonie von Messiaen:

Es spielt das Finnish Radio Symphony Orchestra (wie immer es auf finnisch heißen mag) unter der Leitung von Sakari Oramo, Pianist ist Olli Mustonen

Was aber hat nun Ottorino Respighis Concerto in modo misolidio (also: "Klavierkonzert in der mixolydischen Kirchentonart") mit dem Fest Christi Himmelfahrt zu tun? Das hier:

Der gregorianische Gesang des Introitus Viri Galilaei aus der Himmelfahrtsmesse wird von Respighi in seinem Klavierkonzert aus dem Jahr 1925 in seine eigene spätromantisch-impressionistische Klangsprache auf höchst faszinierende Weise transformiert und eingebettet:

In 1925, whilst working on Vetrate di Chiesa and the opera The Sunken Bell, Respighi finished what he considered his best work, the one that would outlive all his others and bear an enduring testament to his art: the Concerto in modo misolidio for piano and orchestra. The concerto received its world premiere at Carnegie Hall in New York on December 31st, 1925, with Respighi appearing as soloist under Willem Mengelberg and the New York Philharmonic.

Nun, Respighis Einschätzung sollte sich im Konzertalltag leider nicht bewahrheiten: seine "Römischen" Tondichtungen, insbes. die Pini di Roma und Fontane di Roma, sind weitaus häufiger zu hören — und aus meiner Jugend- und Studienzeit weiß ich um die Popularität seiner Antiche Danze ed Arie, die man damals bei jeder "niveauvollen" Party (also wenn linke Studenten nicht gerade kiffen und/oder rudelbumsen wollten) in den etwas kühl-ernüchternden Stunden nach Mitternacht ("Wir war'n, wie man so sagt, après ...", wie es der Qualtinger so unnachahmlich in Der Papa wird's schon richten ausdrückte) im Hintergrund zu philosophischen Gesprächen dahinplätschern ließ ...

Habent sua fata nicht bloß libelli, sondern auch musicae ...

Montag, 5. Mai 2025

Über "Verschwörungstheorien" und Erinnerungsvermögen

Kleiner Nachtrag zum Artikel "Ein Blick über den Tellerrand: Russland und Libyen"

von Helmut

Erst einmal kurz zum Modebegriff "Verschwörung". Kennen Sie den Unterschied zwischen "Verschwörung" und "Realität"? Die Antwort ist einfach: "Oftmals nicht einmal ein Jahr".

Gestern abend hatte ich wieder mit Freunden in Rumänien eine lebhafte Diskussion, denn jenen Artikel habe ich auch in Rumänien gebracht. Da waren auch ältere Semester dabei, die noch den Einmarsch der Russen in Rumänien als Kind miterlebt haben. Leute mit diesen Erinnerungen bezeichnen generell die Russen als Teufel. Sie werden nie über ihren Schatten springen können, die Erinnerungen sowie das, was ihnen die Eltern eingebläut haben, das sitzt zu fest.

Ich habe zwei Jahrzehnte lang die Jugendarbeit in der Sudetendeutschen Landsmannschaft organisiert. Noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs waren wir mit Jugendlichen in der Tschechei und hatten Kontakt mit anderen Gruppen. Aufgrund meiner Aktionen hat sich eine ganze Kreisgruppe in pro und kontra gespalten.

Da war auch eine Frau dabei, die die tschechische Soldateska als kleines Mädchen festgehalten hat und zusehen musste, wie man ihren Vater abgeschlachtet hat. Klar, dass so jemand niemals in der Lage sein wird, den Tschechen die Hand zu reichen.

Aber was haben wir dadurch erreicht: Wir kamen ins vertrauliche Gespräch mit den tschechischen Jugendlichen und haben denen die Wahrheit über die Vertreibung erzählt. Daraufhin waren sie ganz betroffen und haben erkannt, dass sie von ihrer eigenen Regierung angelogen wurden. Heute denkt die nachfolgende Generation anders über die Vorgänge von damals.

Was will ich damit sagen: Wir Menschen sind nicht alle gleich, da gibt es unterschiedliche Charaktere. Ich hatte das Glück, mich noch als Jugendlicher mit der Erlebnisgeneration unterhalten zu können, vom KZ-Insassen bis zum SS-Mann, auch von Leuten, die bis Stalingrad gekommen sind, habe ich somanches erfahren, was kaum jemand weiß. Besonders die Begegnung mit der bäuerlichen Bevölkerung der Russen in den Dörfern.

Ich bin davon überzeugt, dass wir lernen müssen, über unsern Schatten zu springen. Es gibt keine Kollektivschuld, die von Generation zu Generation weiter getragen wird. Offen die Vorkommnisse ansprechen, darüber diskutieren und vor allem, daraus lernen. Nur so kann es gehen.

Das hatte in meinem Leben zur Folge, dass ich meine Meinung öfters korrigiert habe, gerade als jemand, dessen Großvater im Widerstand umgekommen ist. Aber nach meiner Lebenseinstellung ist das eine absolute Notwendigkeit, immer alles auf den Prüfstand zu stellen und ggf. sich selbst zu korrigieren. Denn wenn ich einmal in meiner Meinung total festgefahren bin, dann weiß ich, dass ich alt geworden bin, zu alt — aber nicht weise.

Gestern abend hatte ich wieder mit Freunden in Rumänien eine lebhafte Diskussion, denn jenen Artikel habe ich auch in Rumänien gebracht. Da waren auch ältere Semester dabei, die noch den Einmarsch der Russen in Rumänien als Kind miterlebt haben. Leute mit diesen Erinnerungen bezeichnen generell die Russen als Teufel. Sie werden nie über ihren Schatten springen können, die Erinnerungen sowie das, was ihnen die Eltern eingebläut haben, das sitzt zu fest.

Ich habe zwei Jahrzehnte lang die Jugendarbeit in der Sudetendeutschen Landsmannschaft organisiert. Noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs waren wir mit Jugendlichen in der Tschechei und hatten Kontakt mit anderen Gruppen. Aufgrund meiner Aktionen hat sich eine ganze Kreisgruppe in pro und kontra gespalten.

Da war auch eine Frau dabei, die die tschechische Soldateska als kleines Mädchen festgehalten hat und zusehen musste, wie man ihren Vater abgeschlachtet hat. Klar, dass so jemand niemals in der Lage sein wird, den Tschechen die Hand zu reichen.

Aber was haben wir dadurch erreicht: Wir kamen ins vertrauliche Gespräch mit den tschechischen Jugendlichen und haben denen die Wahrheit über die Vertreibung erzählt. Daraufhin waren sie ganz betroffen und haben erkannt, dass sie von ihrer eigenen Regierung angelogen wurden. Heute denkt die nachfolgende Generation anders über die Vorgänge von damals.

Was will ich damit sagen: Wir Menschen sind nicht alle gleich, da gibt es unterschiedliche Charaktere. Ich hatte das Glück, mich noch als Jugendlicher mit der Erlebnisgeneration unterhalten zu können, vom KZ-Insassen bis zum SS-Mann, auch von Leuten, die bis Stalingrad gekommen sind, habe ich somanches erfahren, was kaum jemand weiß. Besonders die Begegnung mit der bäuerlichen Bevölkerung der Russen in den Dörfern.

Ich bin davon überzeugt, dass wir lernen müssen, über unsern Schatten zu springen. Es gibt keine Kollektivschuld, die von Generation zu Generation weiter getragen wird. Offen die Vorkommnisse ansprechen, darüber diskutieren und vor allem, daraus lernen. Nur so kann es gehen.

Das hatte in meinem Leben zur Folge, dass ich meine Meinung öfters korrigiert habe, gerade als jemand, dessen Großvater im Widerstand umgekommen ist. Aber nach meiner Lebenseinstellung ist das eine absolute Notwendigkeit, immer alles auf den Prüfstand zu stellen und ggf. sich selbst zu korrigieren. Denn wenn ich einmal in meiner Meinung total festgefahren bin, dann weiß ich, dass ich alt geworden bin, zu alt — aber nicht weise.

Für mich gibt es nur einen Grund, über irgendein Thema zu schreiben, und das ist die auf Tatsachen beruhende Wahrheit. Eine Wahrheit kann nie jemanden in irgendeinem Licht erscheinen lassen, denn alles im Leben hat mindestens zwei Seiten.

Was war im 3. Reich? Kennen Sie den Begriff KdF? Gibt es so etwas Gleichwertiges in Deutschland oder Österreich im Jahre 2025?

Unter Ceausescu wurden die Angestellten in den Fabriken und auch in der Landwirtschaft gratis in den Urlaub ans Schwarze Meer geschickt. Alle hatten Arbeit und bezahlbare Wohnungen, sowie bezahlbare Energie.

Soll ich nun jemanden loben oder in einem bestimmten Licht erscheinen lassen? Unsinn, denn in jedem auch noch so autoritären System hatte man die Bonbons mit eingebaut, denn wenn alles schlecht gewesen wäre, dann hätte das nicht so lange gehalten.

Die Wahrheit — neutral und objektiv betrachtet — zu verschweigen, kann nur den Zweck haben, davon abzulenken, dass es in anderen Ländern für die Bewohner vorteilhafter zugeht oder zugegangen ist, nach dem Motto des deutschen Bundespräsidenten mit seinem unmöglichen Zitat: "Das beste Deutschland, das wir je hatten".

Montag, 20. Mai 2024

Samstag, 30. Dezember 2023

Um einem verbreiteten Vorurteil zu begegnen

von LePenseur

bekäme man stets schwere, ernste, musikalische Kost vorgesetzt: heute vor 75 Jahren wurde am Broadway das Musical

KISS ME, KATE

uraufgeführt.

Nun, davon gibt's natürlich keine Aufnahme, aber eine von den BBC Proms vor acht Jahren. Und um den Tag vor Silvester etwas leichtblütiger anzulegen – hier ist sie:

Meine gestrenge Großmutter väterlicherseits, die trotz der Tatsache, daß ihr Johann Strauß einst, als sie noch eine sehr junge Dame war, einmal, ziemlich knapp vor seinem Tod, die Hand geküßt hatte*), schon über dessen fürwahr großartige "Fledermaus" verächtlich als von einer "b'soffenen Mette" zu reden pflegte, wäre bei "Kiss me, Kate" zweifellos in Ohnmacht gefallen. Ich selbst bin da nicht so streng: es gibt musikalisches Leben jenseits Bachs Contrapunctus XIV und Brahms' Finale der "Vierten" – wenngleich ich zugeben muß, daß mir für dieses leichtere Leben die "Fledermaus" trotz des Verdikts meiner seligen Großmutter weitaus lieber ist als dieses "Kiss me, Kate", das mir doch zu einfältig und musikalisch anspruchslos daherkommt (aber verglichen mit dem abgrundtiefen Schrott, der uns heute unter dem Namen "Musical" angedreht wird, ist's immer noch fast pures Gold ...).

Doch es gibt (mancher Artikel sonst schätzenswerter Co-Autoren dieses Blogs beweist es) auch "einfacher gestrickte" Geschmäcker als den meinen, dessen allgemeine Verbreitung wohl zum Erblühen symphonischer Orchester, aber zum Bankrott aller Pop-Gruppen und Schlagersternchen führen würde ...

-----

*) meine Oma, also die weitaus heiterer veranlagte Großmutter mütterlicherseits, pflegte über diese Erzählung dann regelmäßig zu lästern: "... und das hat er natürlich nicht überlebt!"

Mittwoch, 29. November 2023

Freitag, 18. August 2023

Worüber schreibt DiePresse, wenn Saure-Gurken-Zeit herrscht ...?

(letztes Rauchzeichen aus dem Urlaub)

von LePenseur

Übers Duzen und Siezen. »Na, Ihre Sorgen und das Geld vom Rothschild möcht ich haben«, seufzt der Wiener angesichts solcher »Probleme« ...

Wobei am Arbeitsplatz das sogar wirklich ein Problem werden kann. »"Du Trottel!" sagt man viel leichter als "Sie Trottel!", aber es ist genauso eine Beleidigung«, mahnte mein seliger Vater meinen Bruder, der als noch recht junger Juniorchef in den hipp(ig)en 70er-Jahren mit der ganzen Belegschaft am liebsten per Du gewesen wäre (außer mit der höflich-distanzierten Frau Strohschneider, der »rechten Hand« unseres alten Herrn — das hätte nicht einmal mein Bruder gewagt ...).

Bedauerlicherweise fällt DiePresse ein eher negatives Urteil über das »Hamburger Sie« (das ich bisher eher — aber wie mich Wikipedia belehrt — offenbar nicht repräsentativ als »Hamburger Du« kannte) und nennt es »ein wenig paradox«, jemanden zu siezen, aber mit dem Vornamen anzureden. Nun, ich mache das in meiner Kanzlei seit Jahrzehnten und predigte (leider praktisch immer vergeblich), daß auch meine Angestellten sich untereinander so anreden sollten.

Der Gebrauch des Vornamens schafft dokumentiert doch irgendwie die Vertrautheit (und, hoffentlich auch das Vertrauen) in einer jahrelangen Berufsbeziehung — und das »Sie« hemmt den »Trottel«, der einem in krisenhaften Situationen sonst leicht(er) entschlüpft; es muß gar nicht so weit gehen, wie es der Wiener Volksmund ausdrückt: »Gleich nach dem 'Du' kommt 's Orschloch« ...

Das »Hamburger Sie« pflege ich natürlich nicht gegenüber allen: als ich noch jünger war, redete ich die älteren Mitarbeiter natürlich mit »Sie« und ihrem Familiennamen ein — das hat sich aber durch Pensionierung dieser Angestellten inzwischen erledigt. Jüngere Mitarbeiterinnen, die meist bald nach der Schule zu mir kamen und die allesamt locker meine Töchter sein könnten (also: rein vom Alter her, meine ich!), werden mit Vornamen gesiezt und haben sich darüber noch nie beschwert. vielleicht überdenke ich diese policy, wenn die ersten unter ihnen den Vierziger feiern, warten wir's ab ...

Das »Münchener Du« hingegen ist mir nicht aus München, sondern noch aus meiner Schulzeit vertraut: »Bist wieder deppert, Weber?« war durchaus gängige Anrede zwischen uns Burschen. Derlei Ruppigkeiten werden heute vermutlich unter Leitung eines Schulsychologen in Stuhlkreisen therapiert — tempora mutantur ...

Freitag, 21. Juli 2023

Rauchzeichen aus dem Urlaub

von LePenseur

»Also: wirklich lang hast du's ja nicht ausgehalten«, sprach LaPenseuse stirnrunzelnd von Sonnenliege zu Sonnenliege ... Stimmt, aber manches muß einfach sein. Auch im Urlaub ...

Kein anderer Song von Birkin wurde so berühmt wie Je t’aime … moi non plus, sie hat einmal gesagt: When I die, that'll be the tune they play, as I go out feet first.

... schreibt der geschätzte Professor »Silvæ« in einem lesenswerten Nachruf auf Jane Birkin. LePenseur gesteht unumwuden, daß ihn dieser Song zeitlebens eher genervt hat.

In dem Lied haucht Birkin zu einer eingängigen, sanften Hammond-Orgel-Melodie ein zärtliches «Je t’aime» (ich liebe dich), das sich im Verlauf des Liedes immer mehr zu einem Luststöhnen mit hoher Atemfrequenz steigert. Ebenso unverblümt und provokant ist der Text. Gainsbourg singt «Comme la vague irrésolue je vais, je vais et je viens entre tes reins» („Wie die ziellose Welle gehe ich, ich gehe und komme zwischen deinen Lenden“) mit sanftem Drängen und Birkin wiederholt es noch einmal in hoher, erregter Stimme; gegen Ende singt sie: «Maintenant, viens!» („Jetzt, komm!“)

... textet dazu Wikipedia. Nun ja ... ich halte es für ähnlich peinlich wie den zur gleichen Zeit beliebt werdenden Schnauzer, den ein witziger Bekannter treffend als »Schenkelbegeilungshilfe« umschrieb (bitteschön: mit drei, pronociert proletoiden Meidlinger »L« auszusprechen [Hörprobe]!). Aber das nur nebenfüglich ... und weiter im Text des geschätzten Herrn Professors:

Wenn sie sich selbst spielen kann und nicht zu singen braucht, dann kann sie wirklich gut sein. Wenn sie einen guten Regisseur hat.

Eine insgesamt richtige, wenngleich nicht allzu schmeichelhafte Charakterisierung für die Verstorbene.

LePenseur erinnert sich eigentlich nur an einen Film, in dem er Jane Birkin bewußt wahrgenommen hat: »Das wilde Schaf« (fzr. Le mouton enragé) aus dem Jahr 1974. Auf Youtube nur in Ausschnitten zu sehen (und auch diese zumeist mit Romy Schneider und nicht mit Jane Birkin, von dieser kurzen Sequenz abgesehen).

Damals war so ein Film etwas skandalumwittert — aber das erwartete man bei einer Romy Schneider auch irgendwie. Heute wirkt das alles sehr bemüht, »intellektüll« verquast ... und etwas angestaubt. Wie wohl auch «Je t’aime» auf die heutige Jugend wirken dürfte.

Sic transit ...

Schade, irgendwie.

Sonntag, 1. Januar 2023

Happy New Year?

von LePenseur

Die Silvesternacht ist vorbei, ein etwaiger Rausch einem Kater gewichen, den man mit etwas Schonkost wie Prairie-Oyster und unter leichter Musikunterstützung aus dem Neujahrskonzert der Wiener Phil-harmoniker (nicht über 40 Dezibel!) vom Knurren zum Schnurren dämpfen möchte ...

Das Neue Jahr ist da — und es läßt sich, wenn man so in die Welt blickt, nicht eben verheißungsvoll an. Welche Monats- (bzw. im Jänner sogar Jahres-) Anfangsfigur kann ich meinen geneigten Lesern an-bieten, die zwar durchaus situationsadäquat, aber doch stimmungsaufhellend positiv rüberkommt ...? Vielleicht die hier:

Im Hintergrund das zarte Gezupfe der Pizzicato-Polka von Johann Strauß Sohn (nicht mehr als 40 db!) dirigiert von Carlos Kleiber ...

Wer härter im Nehmen ist, kann sich dann noch die Fledermaus-Ouverture geben (wird von Youtube danach vorgeschlagen) — auch so eine richtige Neujahrsmusik! Habe ich schon einmal erzählt, daß meine höchst disziplinierte und nüchterne Großmutter väterlicherseits über die »Fledermaus« stets nur in mißbilligendem Ton als einer »b'soffenen Mette« sprach? Nun, die »Frau Direktor« (wie sie noch im hohen Alter stets, mit österreichischem Respekt auch vor angeheirateten Titeln, angeredet wurde) war eine strenge, alte Dame, der nur selten ein Lächeln übers Gesicht huschte.

Unsere andere Großmutter, von der Mutterseite her, die im Unterschied zu ersterer von uns aber »Oma« genannt wurde, pflegte ihr »Schwieger-Pendant« hinter deren Rücken bisweilen als »Frau Feldmarschall« (und bei schlechter Laune auch: »Frau Feldwebel«) zu bezeichnen. Oma liebte die Fledermaus. Wie auch meine Eltern, die sie sich meist am Silvesterabend in der Oper anhörten. Aber da waren wir Kinder nie dabei — und als wir's hätten dürfen, interessierte uns Operette nicht. War ja zum Femdschämen peinlich, so ein seichtes Stück! Da hörten wir lieber Brandenburgische Konzerte, oder Beethoven. Zumindest ...

Nun, auch das legt sich mit der Zeit ... nun ja ... ... wo war ich stehengeblieben? Ach, richtig: Neujahr! Also dann mal ein kräftiges

PROSIT!

Mehr trau' ich mich nicht ...

-----

P.S.: nach dem Wahnsinn der letzten beiden Wochen des vergangenen Jahres mache ich bis inkl. Hl. Dreikönig einfach blau! Irgendwann muß man die Batterien aufladen, auch wenn man keinen Tesla (sondern ein zwar betagtes, dessen ungeachtet aber klaglos funktionsfähiges und v.a. weit stilvolleres Inselraubtier) fährt.

In den nächsten Tagen werden daher die Autoren und Gastautoren diesen Blog weitgehend für sich haben — und ich beteilige mich nur mit ein paar Augenweiden jener Sorte, die einst vom geschätzten Kommentarposter Arminius mit den klassischen Worten »Figur zum Schwuleheilen« charakterisiert wurden. Damit das Neue Jahr wenigstens optisch erfreulich anfängt ....

Freitag, 23. September 2022

Wenn zwei das gleiche tun ...

von it's me

Frauen behaupten sehr gerne, nicht „gleichbehandelt“

zu werden, sowohl im gesellschaftlichen als auch im beruflichen Leben, was ich bestreite, um es an einem Beispiel festzumachen:

Vor Jahrzehnten war ich mit/wegen meiner damaligen Lebensabschnittspartnerin beim Botschafter ihres Landes zu einem Abendessen im kleinen Kreis geladen.

Neben mir kam ein Wiener Banker, der sich mir mit Vornamen vorstellte, zu sitzen, der die Stadt genau so liebte wie ich, und wir ergingen uns in Lobpreisungen (damals noch berechtigt!) über das Lebens-gefühl in dieser Stadt und für das Hawelka, wo ich einen Teil meiner Studentenzeit verbrachte.

Plötzlich unterbrach uns eine uns gegenüber sitzende Angehörige des weiblichen Geschlechts (ins-geheim bezeichnete ich sie als niveaulosen Trampel) und sagte so in den Raum hinein, dass sie in Wien nicht einmal begraben sein möchte.

Es herrschte kurzes Schweigen in der Runde, bevor man den Small Talk fortsetzte, ich hingegen fasste einen Entschluss, dessen Konsequenzen mir klar waren, mich aber nicht abhielten, sie zu fragen:

„Gnädige Frau, Ihrem Akzent nach zu schließen nehme ich an, dass Sie aus dem Norden Deutschlands stammen. Darf ich Sie fragen, aus welcher Stadt?“

„Aus Kiel“

„Ist das die Stadt, wo vorne nur Wasser ist, links, rechts und dahinter nur Wiesen mit Schafen? Die habe ich gottlob nur aus 10.000 m Höhe gesehen.“

Wiederum Schweigen, nur diesmal etwas länger, wobei ich es als ungerecht empfand, dass ich geächtet wurde, obwohl die erste Beleidigung von der Kraut ausging und ich nur ein Retourfoul beging, was jedoch als grober Fauxpas gesehen wurde. Eine Frau darf beleidigen wie sie will, aber nicht ein Mann.

Und da sage einer, Frauen seien nicht bevorzugt.

Die Probleme mit meiner Partnerin danach waren ziemlich heftig, aber ich war zu meiner Erleichterung nie wieder in dieser Botschaft eingeladen.

Neben mir kam ein Wiener Banker, der sich mir mit Vornamen vorstellte, zu sitzen, der die Stadt genau so liebte wie ich, und wir ergingen uns in Lobpreisungen (damals noch berechtigt!) über das Lebens-gefühl in dieser Stadt und für das Hawelka, wo ich einen Teil meiner Studentenzeit verbrachte.

Plötzlich unterbrach uns eine uns gegenüber sitzende Angehörige des weiblichen Geschlechts (ins-geheim bezeichnete ich sie als niveaulosen Trampel) und sagte so in den Raum hinein, dass sie in Wien nicht einmal begraben sein möchte.

Es herrschte kurzes Schweigen in der Runde, bevor man den Small Talk fortsetzte, ich hingegen fasste einen Entschluss, dessen Konsequenzen mir klar waren, mich aber nicht abhielten, sie zu fragen:

„Gnädige Frau, Ihrem Akzent nach zu schließen nehme ich an, dass Sie aus dem Norden Deutschlands stammen. Darf ich Sie fragen, aus welcher Stadt?“

„Aus Kiel“

„Ist das die Stadt, wo vorne nur Wasser ist, links, rechts und dahinter nur Wiesen mit Schafen? Die habe ich gottlob nur aus 10.000 m Höhe gesehen.“

Wiederum Schweigen, nur diesmal etwas länger, wobei ich es als ungerecht empfand, dass ich geächtet wurde, obwohl die erste Beleidigung von der Kraut ausging und ich nur ein Retourfoul beging, was jedoch als grober Fauxpas gesehen wurde. Eine Frau darf beleidigen wie sie will, aber nicht ein Mann.

Und da sage einer, Frauen seien nicht bevorzugt.

Die Probleme mit meiner Partnerin danach waren ziemlich heftig, aber ich war zu meiner Erleichterung nie wieder in dieser Botschaft eingeladen.

Mittwoch, 21. September 2022

Thoses were the days ... (5)

von LePenseur

Nein, es ist nicht so, daß ich damals ein wirklicher Fan von Simon & Garfunkel gewesen wäre (»Klassik« – welcher Art immer – war mir immer weitaus näher), aber verglichen mit jenen Songs rollen sich mir bei fast allem, was heutzutage an Pop & Co. produziert wird, die sprichwörtlichen Zehennägel auf ...

Dienstag, 13. September 2022

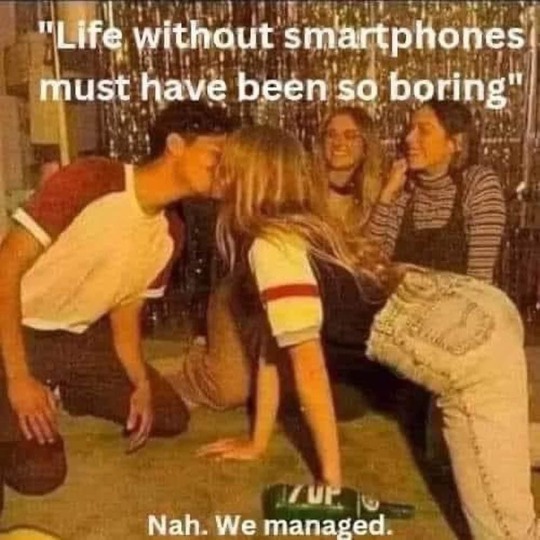

We are a generation that will never come back ...

by Westcoasttravler

A generation that walked to school and then walked back.

A generation that did their homework alone to get out asap to play in the street.

A generation that spent all their free time on the street with their Friends.

A generation that played hide and seek when dark.

A generation that made mud cakes.

A generation that collected sports cards.

A generation that found, collected and washed & Returned empty coke bottles to the local grocery store for 5 cents each , then bought a Mountain Dew and candy bar with the money.

A generation that made paper toys with their bare hands.

A generation who bought vinyl albums to play on record players.

A generation that collected photos and albums of clippings.

A generation that played board games and cards on rainy days.

A generation whose TV went off at midnight after playing the National Anthem.

A generation that had parents who were there.

A generation that laughed under the covers in bed so parents didn’t know we were still awake.

A generation that did their homework alone to get out asap to play in the street.

A generation that spent all their free time on the street with their Friends.

A generation that played hide and seek when dark.

A generation that made mud cakes.

A generation that collected sports cards.

A generation that found, collected and washed & Returned empty coke bottles to the local grocery store for 5 cents each , then bought a Mountain Dew and candy bar with the money.

A generation that made paper toys with their bare hands.

A generation who bought vinyl albums to play on record players.

A generation that collected photos and albums of clippings.

A generation that played board games and cards on rainy days.

A generation whose TV went off at midnight after playing the National Anthem.

A generation that had parents who were there.

A generation that laughed under the covers in bed so parents didn’t know we were still awake.

A generation that is passing and unfortunately it will never return.

I loved growing up when I did ...

Donnerstag, 1. September 2022

Monatsanfangsfigur September: Back to school

Bei so einer Banknachbarin hätte ich sogar dem Schulbeginn was Positives abgewinnen können ... aber denkste! Zu meiner Zeit war unser Gymnasium nur »für Knaben«, erst ein paar Jahre nach meiner Matura kamen auch die ersten Mädchen in die ersten Klassen. Nun ja ... — aber welchen 18-jährigen interessiert schon ein zehn-, elfjähriges Mädchen ....

Aber die hübsche Brillenschlange oben ... ja, die wär' schon was gewesen ....

Sonntag, 14. August 2022

Samstag, 11. Juni 2022

Über einen anderen Delius

von LePenseur

... als den, von dem schon öfter auf diesem Blog zu lesen war (z.B. hier, hier, hier, hier oder hier) handelte vor einigen Tagen ein Artikel, den Professore »Silvæ« (alias »Jay-Jay«) auf seinem Blog ver-öffentlichte:

F.C. Delius ✝Der deutsche Schriftsteller Friedrich Christian Delius ist in der letzten Woche im Alter von neunundsiebzig Jahren gestorben. Er hat mein Leben begleitet, seit ich in den siebziger Jahren seine Dissertation Der Held und sein Wetter ge-lesen habe. Ich habe nicht alles von ihm gelesen, aber ich weiß, dass ich Als die Bücher noch ge-holfen haben las, als ich zu bloggen begann. Vor zwei Jahren habe ich Die Zukunft der Schönheit gelesen, eine autobiographische Erinnerung, die mich sehr beeindruckt hat.

Nun wird niemand erwarten, von LePenseur großartige Elogen auf einen deutschen Schriftsteller zu lesen, der ihm von Wesensart und politischer Anschauung nicht eben nahesteht — doch dem Professore gelingt es immer wieder (und eben auch hier), Interesse zu wecken auch für (im Falle von Delius eine halbe Generation ältere, aber eben doch weithin) Zeitgenossen, die man sonst »mit Bewußtsein« kaum gekannt hätte.

Insgesamt hochinteressant — bspw. das Zitat über das Jahr 1968:

Von 1968 habe ich, offen gesagt, die Schnauze voll. Nicht von den alten Erfahrungen, die auch meine Studentenjahre gewürzt haben und nun, ein halbes Leben zurückliegen. Was das Thema 68 so degoutant macht, ist seine mediale Zubereitung zwanzig, fünfundzwanzig, dreißig Jahre später. Bei fast allem, was man dazu lesen, sehen, hören kann, stellt sich alsbald ein Gefühl des Widerspruchs ein, das vereinfacht in drei Wörtern ausgedrückt werden könnte: Nicht schon wieder! oder, protest-literarisch gesagt: Alles war anders!

LePenseur ist knapp zu jung, um ein »echter« Alt-Achtundechziger zu sein (wenn er's denn wollte, was aber wirklich nicht der Fall ist ...), aber doch alt genug, um sich an all diese Typen, die sich da breit machten und wichtig nahmen, erinnern zu können. Und so läßt dieser professorale

... Nachruf auf den Chronisten der Bundesrepublik sein (so hat ihn gerade das Feuilleton genannt) ...

... manche längst verstummte Saiten in seiner Seele mitschwingen. Ja, auch das waren Aspekte jener Zeiten, die einem im Altwerden neu bewußt werden. Nicht in Verklärung (dazu neigt LePenseur nicht so recht) — sondern im kritischen Erinnern und Erwägen ...

Leseempfehlung!

Samstag, 28. Mai 2022

Those were the days ... (2)

von LePenseur

Wer in den 70er-Jahren jung war, dem wird eine der Poster-Ikonen jener Zeit unvergessen geblieben sein — Farrah Fawcett:

Exakt dieses Poster zierte in meiner Junggesellenbude eine Wand des Wohnzimmers; im Schlafzimmer hätte es wohl für wenig Amüsement allfälliger »Gespielinnen« gesorgt, so ließ ich's lieber ... aber auch die scheelen Blicke, wenn diese F.F. im Wohnzimmer erblickten, waren (wenigstens mich) erheiternd genug.

Farrah Fawcett war, wie man zu sagen pflegte, einfach »the walking wet dream«: eine tolle Figur (zumindest für den, der nicht auf Riesenmöpse fixiert ist), ein mehr als »sehr hübsches« Gesicht mit lebenslustig funkelnden und doch irgendwie kühlen Augen, und eine einzigartige Blondmähne (wenn man, wie LePenseur, auf Blondinen abfährt, natürlich der Hammer schlechthin)! Sie hatte nicht nur die perfekten »Perlenschnüre« für ein strahlendes Lächeln, sondern auch den ebenso perfekten Mund, den man nur zu gerne geküßt hätte (hier werden nur die Liebhaber aufgespritzter Schmollmünder, deren Lippen mich immer an die Dichtungen von Kühlschränken erinnern, widersprechen ...). Und sie sah in nicht-lachendem Zustand kein bißchen weniger atemberaubend aus — ganz im Gegenteil:

Und noch ein frühes Bild: schwarz-weiß auf einer Jacht im weißen Bikini, ganz auf »Eva mit dem Apfel« getrimmt — wer da nicht liebend gerne (und auch gerne liebend!) mitgesegelt wäre, dem kann wohl nicht geholfen werden ...

Donnerstag, 28. März 2019

Man merkt, daß man alt ist

... wenn es nicht mehr bloß die alten Leute sind, die im Umfeld versterben und eine schmerzliche Lücke im eigenen Leben hinterlassen, sondern wenn man sich regelmäßig mit der 15., 25. oder 50. Wiederkehr des Todestages von alten Menschen konfrontiert sieht, was ein Gefühl von Wehmut und verlorener Beheimatung auslöst. Man kannte sie, wie man glaubt, sein ganzes Leben — und muß nun feststellen, daß man sie schon vor vielen Jahren, nein: Jahrzehnten, verloren hat. So geht es mir bspw. mit Sir Peter Ustinov

... der heute vor fünfundzwanzig fünfzehn Jahren in eine bessere Welt abberufen wurde. Natürlich kannte ich ihn dem Namen nach schon länger, aber bis heute in mein Gedächtnis eingeprägt hatte er sich mit diesem Film, den wir zu meinen Gymnasiastenzeiten als Schulkino-Vorführung sehen durften:

Wer von uns begeistert johlenden und Zoten reißenden Schülern hätte damals gedacht, daß die kess-proletoide Sumpfblume von Sekretärin, gespielt von der jungen Maggie Smith, dereinst als Grand Old Dame des britischen Schauspiels die betagte Dowager Lady Grantham darstellen könnte ...?

»Hot Millions« (»Das Millionending«) ist schon über ein halbes Jahrhundert alt, und doch so jung geblieben! Computer-Schurkerei läuft heute anders ab, natürlich — und doch irgendwie noch immer gleich. Leider fand ich auf Youtube keinen Link zum ganzen Film, aber die köstliche Szene vom Anfang (mit dem ebenfalls unvergeßlichen Karl Malden) — die will ich Ihnen nicht vorenthalten (irgendwie unvorstellbar, daß derlei Szenen einem »sittlich ungefestigten« Publikum aus Schülern eines Knabengymnasiums damals vorgespielt wurden):

Sir Peter Ustinov war, wie wir alle wissen, nicht nur ein großartiger Schauspieler — er schrieb viele Bücher, sang (überaus witzig!), dirigierte spaßhalber, führte (ernsthaft und doch mit Humor) Regie im Film wie im Theater, war Rektor und Kanzler von Universitäten, hielt Vorlesungen etc. etc. — die Zahl und Vielfalt seines Schaffens nötigte Wikipedia, zum biographischen Lexikoneintrag noch einen eigenen Artikel »Peter Ustinov/Werkverzeichnis« anzulegen.

Wer von uns begeistert johlenden und Zoten reißenden Schülern hätte damals gedacht, daß die kess-proletoide Sumpfblume von Sekretärin, gespielt von der jungen Maggie Smith, dereinst als Grand Old Dame des britischen Schauspiels die betagte Dowager Lady Grantham darstellen könnte ...?

»Hot Millions« (»Das Millionending«) ist schon über ein halbes Jahrhundert alt, und doch so jung geblieben! Computer-Schurkerei läuft heute anders ab, natürlich — und doch irgendwie noch immer gleich. Leider fand ich auf Youtube keinen Link zum ganzen Film, aber die köstliche Szene vom Anfang (mit dem ebenfalls unvergeßlichen Karl Malden) — die will ich Ihnen nicht vorenthalten (irgendwie unvorstellbar, daß derlei Szenen einem »sittlich ungefestigten« Publikum aus Schülern eines Knabengymnasiums damals vorgespielt wurden):

Sir Peter Ustinov war, wie wir alle wissen, nicht nur ein großartiger Schauspieler — er schrieb viele Bücher, sang (überaus witzig!), dirigierte spaßhalber, führte (ernsthaft und doch mit Humor) Regie im Film wie im Theater, war Rektor und Kanzler von Universitäten, hielt Vorlesungen etc. etc. — die Zahl und Vielfalt seines Schaffens nötigte Wikipedia, zum biographischen Lexikoneintrag noch einen eigenen Artikel »Peter Ustinov/Werkverzeichnis« anzulegen.

Heute also jährt sich sein Todestag zum 25. Mal. Grund zu Wehmut? Durchaus. Grund zu dankbarer Erinnerung — sicher! Und wie könnte man sich seiner besser erinnern, als z.B. mit einer Rede, die er 1998 als Kanzler der Universität Durham in Anwesenheit des Prince of Wales hielt:

-----

P.S.: in der Ursprungsfassung des Artikels wurde der 25. Wiederkehr des Todestages gedacht, worauf mich Poster in dankenswerter Weise hinwiesen — was wieder einmal beweist, daß Juristen nicht rechnen können (außer bei ihren Honorarnoten) ...

Freitag, 10. März 2017

Zitat zur Zeit

von Fragolin

„Nichts ist

eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer

verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique „regieren“ zu

lassen. Ist es nicht so, daß sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner

Regierung schämt, und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und

unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen

ist und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden

Verbrechen ans Tageslicht treten? Wenn das deutsche Volk schon so in seinem

tiefsten Wesen korrumpiert und zerfallen ist, daß es, ohne eine Hand zu regen,

im leichtsinnigen Vertrauen auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der Geschichte

das Höchste, das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur

erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt, die Freiheit des Menschen

preisgibt, selbst mit einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner

vernünftigen Entscheidung unterzuordnen – wenn die Deutschen, so jeder

Individualität bar, schon so sehr zur geistlosen und feigen Masse geworden

sind, dann, ja dann verdienen sie den Untergang.“

Zitat von

einer Pegida-Demo? Aus dem AfD-Parteiprogramm?

Montag, 21. November 2016

Der letzte Kaiser

…starb heute vor einhundert Jahren, am 21. November 1916. Moment mal, werden jetzt die historisch versierten Leser einwenden: Wilhelm II, Zar Nikolaus II, Kaiser aller Reußen, und der ebenso im kaiserlichen Range — dem von Indien — stehende König von England, sowie der Großsultan des Osmanischen Reiches, und schließlich der Kaiser von Japan lebten und regierten aber auch danach noch (und letzterer Thron steht gar bis heute, als letzter kaiserlichen Ranges) …

Und doch war dieser Kaiser Franz Joseph — und so wurde es auch schon damals empfunden und ausgedrückt — in gewissem Sinne „der letzte Monarch alter Schule“, da er (als einziger nach dem Tode von Queen Victoria) noch weit hinein ins frühe 19. Jahrhundert wurzelte mit seinem Geburtsjahr 1830, als im Biedermeier ein Fürst Metternich mit routinierter Hand die Geschicke Europas lenkte.

Als achtzehnjähriger Jüngling im Revolutionsjahr 1848 durch die Abdankung seines Onkels und den Thronverzicht seines Vaters auf den Thron gelangt, hatte er diesen unvorstellbar lange 68 Jahre inne, länger sogar als Queen Viktoria (64 Jahre), und auch die jetzige Queen Elizabeth II hat inzwischen zwar die Regierungsdauer ihrer Vorgängerin übertroffen, aber die Kaiser Franz Josephs noch nicht erreicht.

In damaligen Zeit doch deutlich geringerer Lebenserwartung war „der Kaiser“ (und wenn in Österreich vom „Kaiser“ ohne näheres Beiwort gesprochen wird, ist bis heute stets nur er, und nicht etwa sein ephemerer Nachfolger Karl, oder sein Großvater Franz I (nach Haydns Hymne des „Gott erhalte“ familiär auch „Haydn-Franz“ oder etwas förmlicher „Kaiser Franz“ genannt) für die meisten seiner Untertanen schon „seit immer“ Kaiser, sein Geburtstag am 18. August, als „Kaisergeburtstag“ ein Staatsfeiertag, ist bis heute vielen, durchaus auch alles andere als monarchistisch angehauchten Österreichern als Datum präsent.

Als Franz Joseph die Regierung des in revolutionärer Gärung befindlichen Habsburgerreiches übernahm, wurde er von dynastisch-legitimistischen Kreisen zwar einerseits als fescher, junger Mann mit Wohlgefallen betrachtet, andererseits auch noch nicht so recht ernstgenommen. Und die nationalistischen und republikanischen Kreise lehnten ihn wegen seiner anfänglich doch sehr reaktionären Regierungsweise (die freilich zum Gutteil die Handschrift seiner um Jahrzehnte älteren Minister und Generäle trug!) völlig ab. Die schöne Votivkirche, ein Musterbau edelster Neogotik, erinnert bis heute daran, daß auf den jungen Kaiser ein Attentatsversuch verübt wurde, den das beherzte Eingreifen eines ebenso biederen wie kräftigen Fleischhauers namens Josef Ettenreich (daraufhin als „Ritter von Ettenreich“ in den Adelsstand erhoben, und später auch noch durch eine Straßenbenennung geehrt) vereiteln konnte.

Die nachdenklichen Worte von Heinz Piontek über „den Kaiser“ in einer Reisenotiz über Wien wurden auf diesem Blog bereits zitiert:

Welche Verehrung seitens weitester Kreise in Österreich-Ungarn dem Kaiser und König Franz Joseph entgegengebracht wurde, erkennt man aus Romanen eines Joseph Roth oder selbst (wenn auch ironisch gebrochen) eines Robert v. Musil, oder auch aus dem folgenden Gedicht, welches Stefan Zweig — nur drei Jahre vor Franz Josephs Tod und nur ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs — in impressionistischer Lautmalerei und mit durchaus glaubwürdigem Enthusiasmus (auch und gerade für einen längst Erwachsenen: Zweig war damals bereits 32!) dichtete:

Damals ahnte keiner, daß wohl das Allerhöchste Manifest „An meine Völker“ (dessen sprachliche Schönheit und Würde von keinem Geringeren als Karl Kraus, trotz seiner durchaus kritischen Haltung gegenüber der Habsburger-Dynastie, anerkannt wurde!) „wie eine zuckende Stichflamme“ den Krieg zu entzünden vermochte, doch das Glätten der „aufgrölenden Wogen“ des Krieges nicht mehr in der Macht des greisen Monarchen stand.

Aus seinen letzten Lebenswochen ist der Ausspruch überliefert: „Ein paar Wochen schaue ich noch zu, dann mache ich Schluß!“ Am Friedenswillen des Kaisers ist nicht zu zweifeln, doch konnte er gegen die Siegeszuversicht seiner weit mächtigeren deutschen Verbündeten seinen mäßigenden Einfluß nicht mehr durchsetzen.

Zwei Sätze aus seinem Mund sind es, die in Österreich bis heute sprichwörtlich blieben: einerseits das stereotype „Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“, mit dem der Monarch ohne Unterschied alle ihm dargebrachten Huldigungen und Präsentationen künstlerischer, technischer und sonstiger Art zu quittieren pflegte. Dieser Satz resultierte aus seinen Gewissensbissen, die er nach dem Selbstmord eines der Architekten der Wiener Hofoper (heute: Wiener Staatsoper) verspürte, den er — wie damals übrigens „ganz Wien“ — wegen (angeblicher) stilistischer Mängel des Baues scharf kritisiert hatte.

Der zweite Satz war: „Mir bleibt nichts erspart!“ — der tiefempfundene Seufzer des durch viele Schicksalsschläge getroffenen Kaisers: verlorene Kriege, Selbstmord des einzigen Sohnes, Ermordung seiner geliebten Gattin, Kaiserin Elisabeth, Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand.

Und ein gütiges Geschick wußte bloß zu verhindern, das er auch noch das tragische Fanal des Schlußaktes seines alten, zerbrechenden Reiches miterleben mußte …

Die nachdenklichen Worte von Heinz Piontek über „den Kaiser“ in einer Reisenotiz über Wien wurden auf diesem Blog bereits zitiert:

Merkwürdig, daß der immer wieder gescheiterte Franz Joseph von seinem Volk vergöttert worden war. Warum hatte das Volk, sonst doch nur für die Sieger, die Glücksritter schwärmend, ausgerechnet an diese Gestalt sein Herz gehängt? Von den Photos des Kaisers strahlte nichts aus, was einen Fingerzeig hätte geben, die außergewöhnliche Liebe erklären können. Ein ordensgeschmückter alter Herr, die Plagen eines langen Lebens in den Schattengruben des Gesichts. Einer ohne Fortün und doch ausgezeichnet durch ein einzigartiges Glück.

Welche Verehrung seitens weitester Kreise in Österreich-Ungarn dem Kaiser und König Franz Joseph entgegengebracht wurde, erkennt man aus Romanen eines Joseph Roth oder selbst (wenn auch ironisch gebrochen) eines Robert v. Musil, oder auch aus dem folgenden Gedicht, welches Stefan Zweig — nur drei Jahre vor Franz Josephs Tod und nur ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs — in impressionistischer Lautmalerei und mit durchaus glaubwürdigem Enthusiasmus (auch und gerade für einen längst Erwachsenen: Zweig war damals bereits 32!) dichtete:

Der KaiserSchönbrunn 1913

Noch zittert das Frührot nur scheu um das Dach,

Nachtnebel saugt den Glanz von den Scheiben,

Doch drei Fenster funkeln schon längst im Palast:

Der Kaiser ist wach.

Eh der Morgen weiß in die Straßen fällt,

Steigt sein Wille hinab in die schlafende Welt.

Diener haben die weiße Last

Der Staatsdekrete zum Unterschreiben

Bereitgelegt.

Die Feder fegt

Wie Frühwind durchs Laub hin über das Knistern

Der Blätter, die Bitte und Botschaft flüstern.

Und die eben noch welk waren, blaß und verdorrt,

Blühen und fruchten von diesem Wort.

Der Kaiser schreibt mit fliegendem Stift,

Und Schicksal schafft jede Unterschrift.

Er schreibt – und in zwei Hände, nackt und schwach,

Schüttet er Macht,

Einen Tropfen aus seiner unendlichen Fülle:

Nun darf einer Heerführer, darf Richter sein,

Hinrollend den Würfel von Leben und Tod,

Doch sein Gebot

Ist nur Spiegelschein

Von seinem eigenen waltenden Willen.

Und wieder ein Rascheln – und einer ist Graf,

Eine siebenarmige Krone umzinkt

Den Namen, der jetzt golden aufklirrt und klingt.

Ein Blatt – und aus tausendjährigem Schlaf

Bäumt sich die Erde, aufsteigt ein Dom,

Die Türme schüttert der Hammer der Glocken,

Und ein Strom

Von Menschen füllt ihn in frommem Frohlocken.

Ein Schriftzug weiter – und irgendwo knarrt

Eine Kerkertür auf, eine Kette fällt.

Selig starrt

Ein hungriger Blick in die Fülle der Welt.

Und wieder ein Wort – und es sinkt ein Schafott,

Das schon sein Kreuz einem Mörder hinreckte,

Taumelnd stürzt und staunt der Erschreckte,

Zwei blutlose Lippen lobpreisen Gott.

Ein Blatt, ein Rascheln – der Krieg ist erklärt,

Wie eine zuckende Stichflamme fährt

Das Wort in den knisternden Zunder der Massen

Und stürzt den Donner über das Land.

Telegraphen sausen, Spruchfunken sprühn

Über die Meere den Blitz ihrer Botschaft hin,

Zeitungen flattern wie weiße Vögel

Über das Schäumen der Gassen im Schwung,

Der Sturm der Menge faßt ihre Segel

Und stürzt in das Meer der Begeisterung.

Bajonette blitzen

In stachligen Büscheln starr durch die Straßen,

Transporte entquellen den Magazinen,

Die Kasernen spein Ströme blaulodernder Mützen.

Auf brennenden Schienen

Rollen die Räder von allen Wegen

Einem einzigen Ziele entgegen,

Und die Kanonen schrein

Ihr mörderisches Wort in die Welt hinein.

Und wieder ein Rascheln, ein Federstrich –

Die aufgrölenden Wogen glätten sich,

Die Menge sickert zurück in das Land,

Und der Bauer stößt mit ruhiger Hand

Den Pflug in die brachgelegenen Schollen.

Er schreibt – und mit jedem Federstrich

Schwankt das Reich und verändert sich.

Blatt auf Blatt

Fällt mit Früchten und Blüten

Vom magischen Baum seines Willens ab,

Der funkelnden Krone,

Die nie entlaubt

Und mit uraltem Haupt

In die Urwelt ragt der Mächte und Mythen,

Wo die Götter noch über der Erde thronen.

So schafft er jeden Morgen die Welt. –

Dann tritt er hinaus,

Neugier und Ehrfurcht umscharen sein Haus;

Ein Kommando gellt,

Die Trommeln prasseln, ein Säbel klirrt,

Ein Ruf: die Waffen sind präsentiert,

Der Wagen saust vor.

Die Hüte sinken tief weggemäht:

Wie im Gebet

Hält die Menge erschauernd das Haupt geneigt,

Und erst da sein ernstes Antlitz sich zeigt,

Weht

Die knatternde Fahne des Jubels empor.

Durch ein Tor

Von Rufen, das bis zu den Dächern steigt,

An wallenden Wänden,

Die niederstürzen in Jauchzen und Schrei,

Fährt der Kaiser vorbei.

Triumph hält sein greises Haupt überdacht,

Demut umfängt seine grüßenden Hände,

Und helle Wellen der Ehrfurcht tragen

Den schlichten Wagen

Hinaus in das unendliche Meer der Macht.

Damals ahnte keiner, daß wohl das Allerhöchste Manifest „An meine Völker“ (dessen sprachliche Schönheit und Würde von keinem Geringeren als Karl Kraus, trotz seiner durchaus kritischen Haltung gegenüber der Habsburger-Dynastie, anerkannt wurde!) „wie eine zuckende Stichflamme“ den Krieg zu entzünden vermochte, doch das Glätten der „aufgrölenden Wogen“ des Krieges nicht mehr in der Macht des greisen Monarchen stand.

Aus seinen letzten Lebenswochen ist der Ausspruch überliefert: „Ein paar Wochen schaue ich noch zu, dann mache ich Schluß!“ Am Friedenswillen des Kaisers ist nicht zu zweifeln, doch konnte er gegen die Siegeszuversicht seiner weit mächtigeren deutschen Verbündeten seinen mäßigenden Einfluß nicht mehr durchsetzen.

Zwei Sätze aus seinem Mund sind es, die in Österreich bis heute sprichwörtlich blieben: einerseits das stereotype „Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“, mit dem der Monarch ohne Unterschied alle ihm dargebrachten Huldigungen und Präsentationen künstlerischer, technischer und sonstiger Art zu quittieren pflegte. Dieser Satz resultierte aus seinen Gewissensbissen, die er nach dem Selbstmord eines der Architekten der Wiener Hofoper (heute: Wiener Staatsoper) verspürte, den er — wie damals übrigens „ganz Wien“ — wegen (angeblicher) stilistischer Mängel des Baues scharf kritisiert hatte.

Der zweite Satz war: „Mir bleibt nichts erspart!“ — der tiefempfundene Seufzer des durch viele Schicksalsschläge getroffenen Kaisers: verlorene Kriege, Selbstmord des einzigen Sohnes, Ermordung seiner geliebten Gattin, Kaiserin Elisabeth, Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand.

Und ein gütiges Geschick wußte bloß zu verhindern, das er auch noch das tragische Fanal des Schlußaktes seines alten, zerbrechenden Reiches miterleben mußte …

Donnerstag, 14. Juli 2016

Arthur Comte de Gobineau

... wurde heute vor 200 Jahren, am 14. Juli 1816 geboren. Seiner heutzutage zu gedenken ist bereits nahe an der Kategorie frecher Gedankenverbrechen angesiedelt: gilt er doch (wenn auch zu Unrecht) als Ahnherr der Nazis und ihrer Rassenideologie, ja als Vater des "Rassismus" überhaupt.

Keine Frage: bei den Nazis war er gern zitiertes historisches Versatzstück der Gedankenwelt, wobei sie geflissentlich übersahen, daß seine Ansicht über die vornehnste Ausprägung der wertvollen weißen Ur-Rasse (nämlich in Skandinavien und in der französischen Aristokatrie, nicht aber in Deutschland) mit den Ansichten der Nazis doch einigermaßen kollidierte. Daß er auch für Antisemitismus nichts übrig hatte, markiert eine weitere entscheidende Differenz.

Dessen ungeachtet: Gobineau ist zum "Nazi" abgestempelt und damit außerhalb des allein zulässigen Diskurses gestellt. Was mehr als schade ist, denn seine "Renaissance" ist schon rein literarisch gesehen ein überaus fazinierendes Werk. Bei so viel Voreingenommenheit gegenüber einem Autor grenzt es fast an ein Wunder, daß sein Wikipedia-Artikel grosso modo recht informativ und auch halbwegs objektiv ausgefallen ist (mit den üblichen Kautelen, halt ...), und über Leben, Beruf und literarisches Schaffen Gobineaus recht gut Aufschluß gibt.

Natürlich sind die wissenschaftlichen Hintergründe von Gobineaus Rassentheorien längst durch die Forschungen überholt (wenn auch nicht durch die trottelhaften Tabuisierungen der letzten Jahrzehnte der political correctness, die einen "Rassismus" als verdammenswert postulieren, unter gleichzeitiger Leugnung, daß es etwas wie "Rassen" bei der Menschheit überhaupt gäbe). Daß Graf Gobineau als gläubiger Katholik eine rund 6000-jährige Menschheitsgeschichte ab Adam annahm (den er als den Ahnherrn ausschließlich der weißen Rasse ansah), macht ihn natürlich angesichts der zahlreichen Forschungsergebnisse zu Ur- und Frühgeschichte der Menschheit zu einem hoffnungslos veralteten Autor.

Dennoch: wenn man seinen Essai sur l’inégalité des races humaines (1853–1855) nur streng beim Titel nimmt, dann kommt man als unvoreingenommener Mensch aus dem Staunen nicht heraus, wie dessen völlig der Evidenz entsprechende Annahme, daß unterschiedliche Rassen nicht bloß unterschiedlich, sondern vielmehr auch ungleich seien, überhaupt jemals geleugnet werden konnte! Es ist eben ohne ideologische Verblendung und tabuisierendes Scheuklappendenken wohl nicht mit Folgen der pöhsen Kolonialherrschaft (oder klimatischen Nachteilen) erklärbar, warum ein ganzer Kontinent, nämlich Afrika, bislang fast keine Nobelpreisträger vervorbrachte, die weiße Rasse (und hier wieder einige wenige Völker im Besonderen!) hingegen auf so gut wie allen wissenschaftlichen Gebieten hier einen weiten Vorsprung haben!

Doch auch bei Patenten und Erfindungen läßt sich dieselbe Differenz feststellen. Und auf kultruellem Gebiet sieht es kaum anders aus: wo ist der nubische Mozart, wo der Rembrandt oder Raffael der Bantu, wo ein "Faust" in Suaheli?! Alles nur Machenschaften von Kolonialmächten (die die weitesten Teile Afrikas gerade mal 80 Jahre lang, zwischen 1880 und 1960, unter Kontrolle hatten?

Doch dies sind natürlich Überlegungen, die heute niemand anstellen darf. Die Untersuchungen über die unterschiedlich hohen Intelligenzquotienten verschiedener Völker wurden bereits unter Clinton mit einem Bann belegt, und mittlerweile ist jede Ansicht, daß es wohl nicht rein statistische Schwankung, also bloßer Zufall sei, warum hochwertige Musik fast ausschließlich im (europäischen) Abendland komponiert wurde, oder mathematische Höchstleistungen am Sambesi ausgesprochen selten zu finden sind, längst ein Gedankenverbrechen.

Es wird wohl noch einige Zeit brauchen, bis diese Denkverbote einer nüchternen Forschung Platz machen. Der "Paradigmenwechsel" kommt freilich umso heftiger, je länger er künstlich verzögert wird. Und irgendwann werden sich unsere Nachkommen verwundert die Augen reiben, wenn sie in heutigen "wissenschaftlichen" Werken einen peinlich berührten Eiertanz zur Verschleierung banaler Wahrheiten lesen müssen, gegen den erzwungene Abschwörungen katholischer Theologen früherer Jahrhunderte ("laudabiliter se subjecit") noch geradezu harmlos erscheinen ...

Dessen ungeachtet: Gobineau ist zum "Nazi" abgestempelt und damit außerhalb des allein zulässigen Diskurses gestellt. Was mehr als schade ist, denn seine "Renaissance" ist schon rein literarisch gesehen ein überaus fazinierendes Werk. Bei so viel Voreingenommenheit gegenüber einem Autor grenzt es fast an ein Wunder, daß sein Wikipedia-Artikel grosso modo recht informativ und auch halbwegs objektiv ausgefallen ist (mit den üblichen Kautelen, halt ...), und über Leben, Beruf und literarisches Schaffen Gobineaus recht gut Aufschluß gibt.

Natürlich sind die wissenschaftlichen Hintergründe von Gobineaus Rassentheorien längst durch die Forschungen überholt (wenn auch nicht durch die trottelhaften Tabuisierungen der letzten Jahrzehnte der political correctness, die einen "Rassismus" als verdammenswert postulieren, unter gleichzeitiger Leugnung, daß es etwas wie "Rassen" bei der Menschheit überhaupt gäbe). Daß Graf Gobineau als gläubiger Katholik eine rund 6000-jährige Menschheitsgeschichte ab Adam annahm (den er als den Ahnherrn ausschließlich der weißen Rasse ansah), macht ihn natürlich angesichts der zahlreichen Forschungsergebnisse zu Ur- und Frühgeschichte der Menschheit zu einem hoffnungslos veralteten Autor.

Dennoch: wenn man seinen Essai sur l’inégalité des races humaines (1853–1855) nur streng beim Titel nimmt, dann kommt man als unvoreingenommener Mensch aus dem Staunen nicht heraus, wie dessen völlig der Evidenz entsprechende Annahme, daß unterschiedliche Rassen nicht bloß unterschiedlich, sondern vielmehr auch ungleich seien, überhaupt jemals geleugnet werden konnte! Es ist eben ohne ideologische Verblendung und tabuisierendes Scheuklappendenken wohl nicht mit Folgen der pöhsen Kolonialherrschaft (oder klimatischen Nachteilen) erklärbar, warum ein ganzer Kontinent, nämlich Afrika, bislang fast keine Nobelpreisträger vervorbrachte, die weiße Rasse (und hier wieder einige wenige Völker im Besonderen!) hingegen auf so gut wie allen wissenschaftlichen Gebieten hier einen weiten Vorsprung haben!

Doch auch bei Patenten und Erfindungen läßt sich dieselbe Differenz feststellen. Und auf kultruellem Gebiet sieht es kaum anders aus: wo ist der nubische Mozart, wo der Rembrandt oder Raffael der Bantu, wo ein "Faust" in Suaheli?! Alles nur Machenschaften von Kolonialmächten (die die weitesten Teile Afrikas gerade mal 80 Jahre lang, zwischen 1880 und 1960, unter Kontrolle hatten?

Doch dies sind natürlich Überlegungen, die heute niemand anstellen darf. Die Untersuchungen über die unterschiedlich hohen Intelligenzquotienten verschiedener Völker wurden bereits unter Clinton mit einem Bann belegt, und mittlerweile ist jede Ansicht, daß es wohl nicht rein statistische Schwankung, also bloßer Zufall sei, warum hochwertige Musik fast ausschließlich im (europäischen) Abendland komponiert wurde, oder mathematische Höchstleistungen am Sambesi ausgesprochen selten zu finden sind, längst ein Gedankenverbrechen.

Es wird wohl noch einige Zeit brauchen, bis diese Denkverbote einer nüchternen Forschung Platz machen. Der "Paradigmenwechsel" kommt freilich umso heftiger, je länger er künstlich verzögert wird. Und irgendwann werden sich unsere Nachkommen verwundert die Augen reiben, wenn sie in heutigen "wissenschaftlichen" Werken einen peinlich berührten Eiertanz zur Verschleierung banaler Wahrheiten lesen müssen, gegen den erzwungene Abschwörungen katholischer Theologen früherer Jahrhunderte ("laudabiliter se subjecit") noch geradezu harmlos erscheinen ...

Abonnieren

Posts (Atom)