… lautet der Titel der lesenswerten Lebenserinnerungen des — zu Weimarer Zeiten — DDP-, und nach 1945 CDU-Politikers Ernst Lemmer. Und dieser Titel könnte auch über der Biographie jenes Mannes stehen, der heute vor fünfzig Jahren, am 21. September 1964, verstarb: Otto Grotewohl, erster DDR-Ministerpräsident (und auch einziger, denn nach ihm hießen Stoph, Sindermann, und bis 1989 wieder Stoph nur mehr »Vorsitzende des Ministerrates der DDR«).

Von den einen (sehr wenigen!) als Mitbegründer einer Einheitspartei der sozialistischen Arbeiterschaft gefeiert, von den anderen (weitaus zahlreicheren!) als Totengräber der Sozialdemokratie in der Sowjetzone, als karrieregeiler Opportunist, als unfähiger Schwächling, oder als was auch immer, aber nichts Gutes verfemt, »schwankt sein Charakterbild in der Geschichte«.

Die biographischen Details gibt die Wikipedia durchaus ausreichend, hier aber soll es um die Motive, menschliche Hinter- (und vielleicht auch Ab-)gründe gehen. Geben wir also zuerst Ernst Lemmer das Wort (a.a.O. S 275 f.):

Die Sozialdemokratische Partei der Zone erhielt zunächst einen gewaltigen Auftrieb: Sie wurde die weitaus stärkste Partei, hinter der die wiedererstandene KPD mehr als deutlich zurückblieb. Der sozialdemokratische Zonenvorstand ließ sich aber augenscheinlich durch diese überraschenden Erfolge täuschen. […] Viele SPD-Leute glaubten sich mit ihrer weit umfangreicheren Organisation innerhalb einer »sozialistischen Einheitspartei« durchsetzen zu können.

Otto Grotewohl war neben Kurt Schumacher eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Sozialdemokratie, die das Dritte Reich überlebt hatten. Schumacher war gewiß der weitaus temperamentvollere und phantasiereichere der beiden, Grotewohl dagegen beurteilte die politischen Realitäten nüchterner; er war wohl auch taktisch wendiger als Schumacher. Während Schumacher in unserer Erinnerung unbefleckt weiterlebt, stimmt uns der Gedanke an Grotewohls politisches Spiel trübselig.

Ich möchte aber diesen Mann, der in Berlin in eine weit schwierigere Situation geraten war als Schumacher im Westen, nicht herabsetzen. Otto Grotewohl wurde nicht zuletzt deshalb zu einer tragischen Erscheinung der Nachkriegszeit, weil er in Berlin geblieben war. […] Daß er damals in der deutschen Hauptstadt aushielt, ist ihm indessen positiv anzurechnen. Er hat auch zunächst die große Gefährdung der Sozialdemokratie im Machtbereich der Sowjets nicht unterschätzt. Am Anfang hatte er zweifellos die Absicht, die Sozialdemokratie als selbständige Partei zu erhalten und sich auf keine Fusion mit den Kommunisten einzulassen, wozu ihn seine Freunde bald drängten. Freilich beging er schon bald den ersten Fehler, als er in einem sogenannten Einheitsausschuß auf interfraktionelle Vorgespräche mit den Kommunisten einging, bevor das Plenum dieses gemeinsamen Ausschusses mit den beiden anderen Parteien [Anm.: (Ost-)CDU und LDP] zusammentrat. Dadurch akzeptierte er die marxistische Volksfrontideologie, deren unausbleibliche Folge dann die Fusion zur SED sein sollte

Wenngleich Lemmer dann den Eindruck zu erwecken sucht, die Vereinigung von SPD und KPD wäre bloß eine durch das »Umfallen« der obersten Führungsebene der SPD unter Druck zustande gekommene Sache gewesen — sorry: »Manches war doch anders«, muß man auch hier sagen … ... und, so sehr diese Vereinigung keineswegs überall reibungslos und einvernehmlich erfolgte, sondern durch massiven Druck der sowjetischen Besatzungsmacht »hergestellt« werden mußte, so sehr wurde sie in vielen anderen Teilen der SPD auch durchaus begrüßt. Die SPD als — wegen Grotewohls ruch- oder aber planloser Umtriebe — von der KPD vergewaltigte Unschuld darzustellen, nein, das geht wohl nicht ganz …

Geschichte wird viel zu oft aus der Perspektive des allwissenden (oder meist eher: sich allwissend dünkenden!) Nachgeborenen betrachtet, und viel zu selten aus dem Bemühen um Einfühlung in die psychologischen Triebkräfte der damals handelnden Personen. Eine schnelle Erklärung wird daher gegenüber einer mühsam zu erarbeitenden Enträtselung des Psychogramms bevorzugt. Wenn es in der Wikipedia etwa heißt:

Laut Aussagen von Zeitzeugen wie Egon Bahr und Jakob Kaiser änderte Grotewohl seine Meinung unmittelbar nach einer Einbestellung zur Sowjetischen Militäradministration (SMAD) nach Karlshorst – von wo er „als ein Verwandelter zurückkehrte“. Jakob Kaiser vermutete, es gäbe in der Braunschweiger Vergangenheit etwas, das Grotewohl erpreßbar gemacht hatte.

… dann mag das richtig sein oder nicht (Kaiser, der von den Sowjets als Vorsitzender der Ost-CDU abgesetzt wurde, und dann in den Westen und damit, zutiefst frustriert, in die Bedeutungslosigkeit gegenüber Adenauer ging, war sicherlich kein unvoreingenommener Zeitzeuge!); andere wieder spekulierten, Grotewohl sei von den Sowjets mit dem Angebot, seinen (noch kriegsgefangenen) Sohn freizulassen, geködert worden. Doch — wäre es völlig undenkbar, daß Grotewohl von den ideologisch und rhetorisch gut geschulten Gesprächspartnern schlicht und einfach überzeugt worden ist? Nicht natürlich davon, daß auf deutschem Boden ein kommunistischer Staat entstehen sollte, sondern daß in dem von Stalin damals stets propagierten, zwar militärisch neutralen, aber politisch keineswegs dem »sozialistischen Lager« zuzuzählenden Deutschland eine Zusammenarbeit, ja: ein Zusammenschluß der Arbeiterparteien der einzige Weg sei, ihre drohende Ausbootung durch »revanchistische« und »imperialistische« Kapitalistenkreise zu verhindern. Und vergessen wir nicht: die SPD (egal welcher Zone) des Jahres 1945/46 war ja keineswegs jene des Godesberger Programms, sondern eine, der Formulierungen wie »Diktatur des Proletariats« und »Kollektivierung der Produktionsmittel« noch nicht allzu fremd in den Ohren klangen! Denn so, wie die CDU (aber auch die FDP!) der Adenauer-Zeit für heutige Ohren vielfach nach »Autobahn«, ja »NPD« klingt, so klingt uns die SPD der damaligen Zeit fatal nach heutiger »LINKE« …

Physiognomien können täuschen, keine Frage … doch ab einem bestimmten Alter ist halt jedermann für sein Gesicht selbst verantwortlich, sagt das Sprichwort — und mit Recht! Wenn man freilich Grotewohls Gesicht (vor allem im Vergleich zu den teilweise fast Verbrechervisagen seiner kommunistischen Genossen — obwohl es auch hier Ausnahmen gibt!) betrachtet, wird man sagen müssen: so sieht kein schlechter Mensch aus. Er ist, erkennbar, ein Mensch mit manchen Schwächen — einer gewissen Eitelkeit, beispielsweise, und die Züge verraten wenig ausgeprägte Durchsetzungskraft und wohl eine gewisse Unsicherheit — aber nicht von schlechtem Charakter. Und das ist mehr, viel mehr, als von vielen heutigen Politikern zu sagen wäre.

Grotewohl und Pieck waren nun also Co-Vorsitzende der verschmolzenen SED, der Händedruck im Admiralspalast als Parteisymbol millionenfach zum Emblem geronnen. Und die beiden konnten wohl auch miteinander: das früher gleich lospolternde, doch nun altersmild und müde gewordene Arbeiter-Rauhbein Pieck, und der — als Buchdrucker — doch quasi der »proletarischen Intelligenz« angehörige, kunstbegabte und »bürgerliche Typ« (so Lemmer) Grotewohl. Und alle beide wurden sie durch Ulbricht bald ins Abseits gedrängt, der ihnen als Erster Sekretär der Partei (und stellvertretender Ministerpräsident) nominell und protokollarisch unterstand, und doch schnell fast als einziger das Sagen hatte. Pieck durfte Fabriken und Brücken einweihen, Grotewohl wohlgesetzte Reden halten — aber die wirkliche Macht hatte »der Spitzbart« (und danach seine Gefolgsleute). Er hatte sie wegen seiner ostentativen Loyalität gegenüber den jeweiligen Machthabern in Moskau; er verlor sie, als ihn sein Altersstarrsinn für die Bonn-Politik der Sowjets unbequem machte — da Breschnew aber ein (für Begriffe der Nomenklatura) milder und rücksichtsvoller Mann war, verlor Ulbricht zwar die (relative) Macht eines SED-Parteichefs, nicht aber seine Ehrenstellung als DDR-Staatsoberhaupt.

Zurück zu Otto Grotewohl: er hatte das »Glück« genau zu der Zeit schwer (und dauerhaft) zu erkranken, als der greise Wilhelm Pieck starb — das machte ihn de facto amtsunfähig, sodaß er die letzten vier Jahre seines Lebens zwar noch dem Namen nach Ministerpräsident war, und (in Umkehr der vorherigen Protokollverhältnisse) einer der Stellvertreter des nunmehrigen Staatsratsvorsitzenden Ulbricht, aber keine denkbare Konkurrenz für diesen mehr darstellte, und daher auf seinem Posten als Sinekure verblieb. Willi Stoph machte die Arbeit.

Und — ist das nun »der ganze Grotewohl«? Ja und nein. Über den politischen ist alles Wesentliche gesagt: in den realen Machtverhältnissen wog er letztlich auch nicht so viel mehr als irgendein Blockpolitiker der CDU oder LDPD — nur eben mit Sitz im Politbüro. Aber der »geistige«, der »Mensch Grotewohl« — über den gäbe es noch manches zu sagen. Daß er nicht bloß ein passionierter, sondern auch gar nicht unbegabter Maler war, erwähnt schon Wikipedia (immerhin stammt von ihm ein ausdruckvolles Ölporträt des alten Sozialistenführers August Bebel, das seinerzeit im Sitzungssaal der Parteileitung hing). Sein Biograph zu DDR-Zeiten, Heinz Voßke (

Otto Grotewohl. Ein biographischer Abriß, Berlin 1979), erwähnt in seinem Wohnzimmer »... ein wundervolles Instrument aus der weltberühmten Leipziger Klavierwerkstatt Julius Blüthner«, auf welchem er von eingeladenen Pianisten klassische Musik, insbesondere seinen geliebten Mozart, interpretieren ließ, und eine »umfangreiche Bibliothek«. Und der aus der DDR emigrierte Germanist Hans Mayer berichtete, hochbetagt, in seinem nach der »Wende« geschriebenen Buch

»Der Turm von Babel. Erinnerungen an eine Deutsche Demokratische Republik« über sein mehrfaches Zusammentreffen mit Grotewohl, bei dem er einen »Prozeß der Versteinerung und Entfremdung« wahrnahm. Ein entscheidendes, Mayer »unverblaßt« in Erinnerung gebliebenes Treffen war jenes, in dem der Germanist Mayer dem Politiker Grotewohl einige Anregungen für eine Festrede zur 200-Jahre-Goethe-Feier in Weimar geben sollte:

Otto Grotewohl leitete das Gespräch, aber er beherrschte es auch. Er stellte Fragen, wollte vieles erklärt haben von den Germanisten. »Fragen eines gebildeten Arbeiters«, hätte es Brecht […] formuliert. Welchen Goethe soll man im Vorfrühling des Jahres 1949 in einer Massenkundgebung sichtbar machen? Wir kamen auf die kühnen und aufsässigen Gedichte des »West-östlichen Divan« zu sprechen, Goethes Alternativen von Siegen oder Unterliegen, Hammer oder Amboß sein. Daran entzündete sich das Denken Otto Grotewohls. Die Rede, die er dann in Weimar gehalten hat, trug den Titel »Hammer oder Amboß«. Er hatte sehr genau gefragt, im Gespräch entwickelte sich ein Gedankengang. […]

Otto Grotewohl damals: das war ein aufrichtiger deutscher Sozialist, der es auch seinerseits, mit einer ganz anderen Vergangenheit, »gut machen« wollte. Seine Goethe-Rede in Weimar fand trotzdem keinen wirklichen Anklang bei den Zuhörern. Man respektierte den Redner, allein es war ihm nicht gelungen, eine eigene, höchstpersönliche und nicht austauschbare Beziehung zu Goethe herzustellen.

Man merkt Mayers Schmerz, wenn er danach schreibt: »Diesen Otto Grotewohl habe ich niemals wiedergesehen.« Im Schiller-Jahr 1955 sollte Grotewohl bei einer FDJ-Feier die Festrede halten, und lud Mayer neuerlich nach Berlin ein:

Wieder die Gesprächsrunde von damals. Allein Grotewohl war, mit Ernst Bloch zu sprechen, fast zu Unkenntlichkeit verändert. Ein nervöser Bürokrat stellte routinierte, nahezu unbeteiligte Fragen. Eine Sekretärin stenografierte und notierte. Er hatte auch keine Freude mehr an dieser Aufgabe. Schillers Wort war auch hier zur Vokabel geworden. Man machte ein paar Vorschläge, versuchte einige Akzente zu setzen. Hat er damals überhaupt zugehört?

Es war viel geschehen seit jenem Goethe-Jahr, dem Hoffnungsjahr 1949. Was wirklich geschah mit Grotewohl, darüber gab es nur angstvoll geflüsterte Gerüchte. Man wird es eines Tages erfahren, was damals vorging, als Grotewohl — mit aller Schonung nach außenhin, das versteht sich — entmachtet wurde durch Ulbricht und die Staatssicherheit. Gab es einen (weiblichen?) Spion des Herrn Gehlen in Grotewohls Sekretariat? Ist es blutig zugegangen? Man weiß es nicht.

Und schon sind wir wieder beim politischen Grotewohl angelangt, denn, wie in allen totalitären Systemen und ganz besonders im Sozialismus, ist das Private das Politische, das Öffentliche … Mayer schreibt noch ein paar wehmütige Worte, die zurückverweisen auf den Beginn von Grotewohls DDR-Karriere. Einem idealistisch überzeugten Sozialisten, d.h. Kommunisten, wie Mayer müssen sie doppelt schwergefallen sein, wenn er sein Kapitel Grotewohl so beschließt:

Daß der Händedruck mit Wilhelm Pieck schließlich einen Teufelspakt besiegelt hatte, muß er vor sich selbst erkannt haben. Aber Wilhelm Pieck war kein Teufel gewesen. Beide haben es wohl anders gewollt.

Otto Grotewohl starb wenige Monate nach seinem siebzigsten Geburtstag. Hat man den mit allem Ritual und Gepränge gefeiert im März 1964? Das müßte man nachschauen. Vermutlich hat man es getan. Später auch ein Staatsbegräbnis, das versteht sich. Zwei unglückliche Menschen am Schluß. Für beide, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl, galt wohl der Schlußsatz der Erzählung »Lenz« von Georg Büchner. Ein schlimmer Satz: »So lebte er hin.«

Nun, man hatte den Jubilar natürlich gebührend gefeiert. Sogar der alte

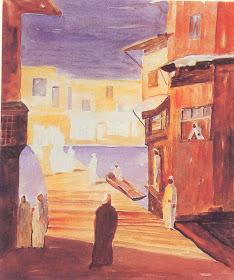

Anastas Mikojan, der schlitzohrige Armenier, damals protokollarisch Staatsoberhaupt der UdSSR, war aus Moskau mit einem großen Ölgemälde angereist — irgendein repräsentatives, sozialistisch-realistisches Stilleben … Ein anderes Bild blieb dagegen unvollendet — Grotewohls letztes Aquarell:

Und doch bildet es — wie keines seiner vollendeten — sein Leben ab. Eine dunkle Figur schreitet aus dem Schatten nach hinten in die Tiefe, zu einer schemenhaft angedeuteten Brücke oder Mole, an der eben ein Boot anlegt, angestarrt von unbeweglichen Figurinen. Eine Traumszene könnte es sein — und doch realer als das Leben ...

...

sein Leben. Es gibt dazu auch noch ein Photo des Siebzigjährigen:

Da sieht man ihn, den korrekt gekleideten, alten Herrn in Dreiteiler und Krawatte, mit einem Stift in der Hand, wie er ebendieses unvollendete Bild erklärt. Man sieht die vielen Bücher in den Regalen dahinter. Und man sieht ein wehmütiges, wie um Nachsicht, ja fast Verzeihung, bittendes Lächeln in seinem Gesicht. Und vor allem sieht man eines: er war wohl kein schlechter Mensch.

_cropped.jpg/220px-Heidegger_4_(1960)_cropped.jpg)